スマホを長く使っていると、裏蓋が浮いたり剥がれたりしてしまい、どう修理すればいいのか悩んだ経験はありませんか。

安易な接着剤選びや誤った貼り付け方は、大切なスマホ本体のトラブルや見た目の悪化につながることもあります。

この記事では、スマホの裏蓋に適した接着剤の選び方や、失敗しない貼り付け手順をわかりやすくご紹介します。

市販の接着剤の特徴や裏蓋補修時の注意点など、知っておきたいポイントをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

安全できれいな仕上がりを目指すためのコツを、詳しくお伝えしていきます。

スマホの裏蓋に使う接着剤の選び方と貼り付け手順

スマホの裏蓋をしっかりと固定するには適切な接着剤選びと正しい作業手順が欠かせません。

裏蓋の補修や取り付け作業は慎重に行う必要があるため、使うアイテムやポイントをきちんと押さえておくことが重要です。

スマホ裏蓋の接着剤に求められる特性

スマホ裏蓋の補修には、いくつか大切な特性を備えた接着剤が求められます。

まず高い接着力があり、振動や衝撃にも強く外れにくいことが基本です。

また、耐熱性や耐水性があると、温度変化や湿気から内部パーツを守るのに役立ちます。

透明で跡が残りにくいものを選ぶと見た目もきれいです。

できるだけ乾燥が早く、作業しやすい粘度で扱えるものが望ましいでしょう。

市販で購入できるスマホ裏蓋用接着剤の種類

市販されているスマホ裏蓋用接着剤にはさまざまな種類があります。

- 瞬間接着剤:素早く接着できるが、はみ出しや固着に注意が必要です。

- 専用両面テープ:スマホ修理用の極薄タイプはきれいに貼れて簡単に使えます。

- シリコン系接着剤:弾力性と密着性があり、衝撃を吸収してくれます。

- UV硬化接着剤:紫外線を当てて固めるタイプで、細かい部分の補修にも便利です。

下記の表は、それぞれの主な特徴をまとめたものです。

| 種類 | 接着力 | 作業のしやすさ | 耐熱・耐水性 | 仕上がり |

|---|---|---|---|---|

| 瞬間接着剤 | 高い | やや難 | やや弱い | 目立ちやすい |

| 専用両面テープ | 普通 | 簡単 | 普通 | きれい |

| シリコン系接着剤 | 高い | 普通 | 強い | きれい |

| UV硬化接着剤 | 高い | やや難 | 強い | きれい |

接着剤以外で裏蓋補修に使われる素材

接着剤以外でも、裏蓋の補修に使われる素材はいくつかあります。

たとえば、シリコン樹脂の補修テープは、簡易的な補修や一時的な固定に役立ちます。

スマホ用の強力な両面テープも広く使用されており、取り外しや再補修が楽なのが特徴です。

また、市販の補修ステッカーやバンパー・カバーを利用して内部へのホコリ侵入を防ぐ方法もあります。

用途や予算に応じて、最適な素材を選ぶことが大切です。

スマホ裏蓋貼り付け作業の事前準備

裏蓋の貼り付け作業を始める前に、しっかりと準備を行いましょう。

まずスマホ本体や裏蓋の表面にホコリや汚れがないか確認し、必要に応じてアルコールなどで拭き取ります。

剥がれた古い接着剤やテープが残っている場合は、きれいに取り除いてください。

作業スペースも清潔にし、パーツが紛失しないよう小分けトレーなどを用意しましょう。

裏蓋の向きや位置もあらかじめ確認しておくと失敗が少なくなります。

スマホ裏蓋の正しい貼り付け手順

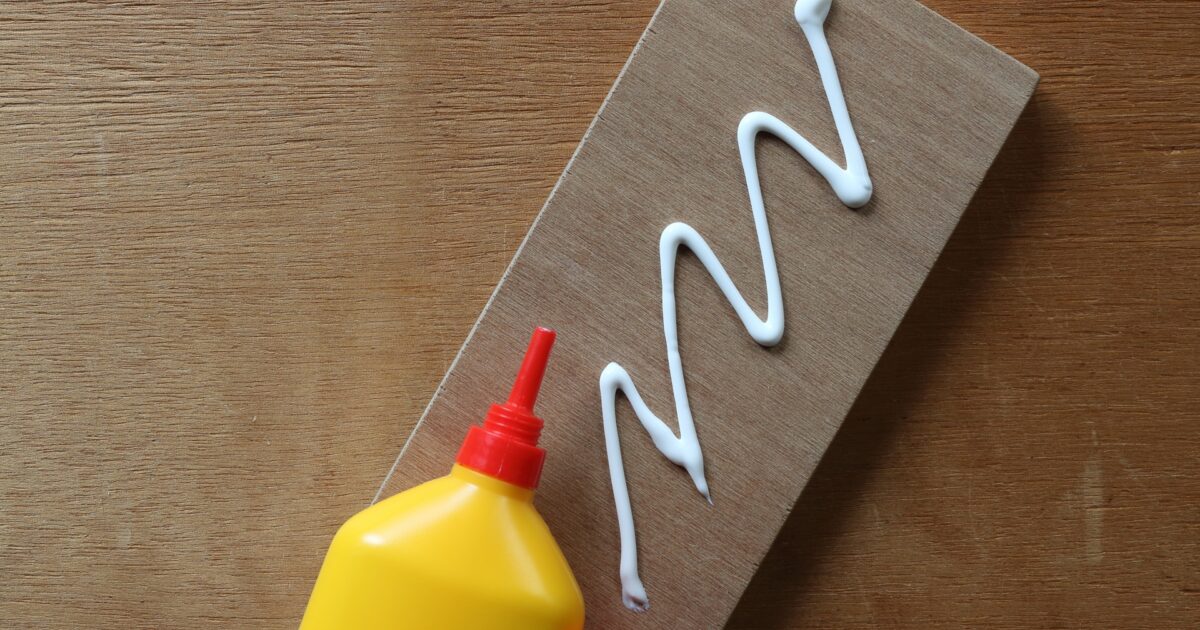

スマホ裏蓋を貼り付ける際は、以下の手順を守るとスムーズに作業できます。

- 接着面のクリーニングを行い、ホコリや油分を除去します。

- 選んだ接着剤または両面テープを裏蓋の縁に均等に塗布または貼り付けます。

- 位置をしっかり確認しながら、裏蓋を本体に密着させます。

- はみ出した接着剤はすぐに拭き取りましょう。

- 圧着しながらしばらく固定し、安定させます。

手順通りに行えば、不意のズレや隙間も防ぎやすくなります。

接着剤の乾燥時間と圧着方法

接着剤によって乾燥時間や圧着の仕方が異なります。

一般的な瞬間接着剤は数分から10分程度で固定されますが、完全に実用に耐えるには1~2時間待つのが安心です。

シリコン系やUV硬化タイプは30分以上必要な場合もあるため、パッケージ表記や取扱説明書を必ず確認しましょう。

圧着はスマホに均等に力が加わるよう、やわらかい布で包んで本などの重りを使うと便利です。

強く押しすぎたりズラしたりしないよう注意が必要です。

補修後の注意点とおすすめ保護対策

裏蓋補修後は、接着剤の乾燥が完全に終わるまで強い力を加えないようにしましょう。

水分やホコリの侵入を防ぐため、防水性のあるケースや背面フィルムを利用するのもおすすめです。

急な温度変化や直射日光、高温多湿の場所でスマホを保管しないことも長持ちのコツです。

日頃からケースを利用することで、衝撃やキズからスマホを効果的に守ることができます。

小さなヒビや浮きを見つけた場合は、早めの補修を心がけましょう。

スマホの裏蓋がはがれる原因

スマホの裏蓋がはがれる現象は、さまざまな要因によって引き起こされます。

普段何気なく使っているスマートフォンですが、接着剤の劣化や周囲の環境、端末への衝撃など、身近にあるさまざまな影響を受けやすい部分です。

接着剤の劣化と耐用年数

スマホの裏蓋は、製造時に専用の接着剤でしっかりと固定されています。

しかし、この接着剤は絶えず劣化していく素材です。

年数が経つごとに接着力が弱まり、粘着性が失われていきます。

一般的に、接着剤の耐用年数は使用環境や端末の種類によって異なります。

| 耐用年数の目安 | 症状 |

|---|---|

| 1~2年 | 変化が出にくい |

| 2~3年 | 少しはがれや浮き上がりが生じる |

| 3年以上 | はがれやすくなる・隙間ができやすい |

特に古いスマホほど裏蓋のはがれやすさが目立ちやすくなります。

高温や湿度の影響

スマホは日常的に手のひらで持ったり、ポケットやカバンの中で持ち運ばれるため、高温や湿度の影響を受けやすいです。

- 直射日光が当たる車内に置きっぱなしにする

- お風呂やキッチンなど湿度の高い場所で使う

- 水濡れや汗が付着する

このような状況が続くと、接着剤の粘着力が失われやすくなります。

特に高温状態が続くことで、接着剤自体が柔らかくなり、裏蓋が浮いてしまうケースがあります。

湿気は接着面に細かな水分が入り込むため、さらに接着力の低下を招きます。

落下や衝撃によるダメージ

スマホをうっかり落としてしまった場合や、固い場所へぶつけてしまった時、裏蓋にも大きな衝撃が加わります。

この衝撃によって接着剤が一部はがれてしまうことも少なくありません。

また、小さな衝撃が繰り返されることで、裏蓋の接着が徐々に弱まっていくこともあります。

外部からのダメージは見えない部分にも影響するので注意が必要です。

おすすめしない接着剤とそのリスク

スマホの裏蓋を自分で修理しようと思ったとき、身近な接着剤を使いたくなるかもしれません。

しかし、選ぶ接着剤によってはトラブルが生じやすく、大切なスマホに予期せぬダメージを与えてしまうことがあります。

このパートでは、使用をおすすめしない接着剤の例とそれぞれのリスクについて紹介します。

瞬間接着剤の問題点

瞬間接着剤は手軽さと強い接着力が魅力ですが、スマホの裏蓋修理には適していません。

その理由について、下記のポイントが挙げられます。

- 固まる速度が非常に早く、貼り直しや位置調整がしにくい

- 液が広がりやすく、スマホ内部や基板などに入り込む恐れがある

- 接着面の素材によっては変色や白化(白い粉が浮く)現象が起こる

- 後から裏蓋を外したい場合、固着が強すぎてパーツ破損のリスクが高まる

このように、失敗が取り返しづらくなるため、瞬間接着剤の使用はトラブルのもとです。

強力ボンドによる不具合

「強力ボンド」「多用途接着剤」など、強い粘着力をうたうタイプも注意が必要です。

下記の表に、ありがちな不具合例をまとめました。

| 不具合例 | 起こる理由 |

|---|---|

| 通気・放熱が悪くなる | 厚みや粘度が高いタイプだと、通気口をふさいでしまうから |

| 剥がす際に本体・蓋が変形する | 接着が強すぎて、分解時にパーツが曲がったり割れたりしやすい |

| 長期間で接着力が落ちる | スマホの発熱や湿度変化で、思ったより早く剥がれてくることがある |

一見しっかり接着できるように思えても、スマホ修理には適さない場合がほとんどです。

洗浄や分解時のトラブル

接着剤にはそれぞれ除去のしやすさにも差があります。

裏蓋を閉じた後、再び開けて修理やバッテリー交換をしたいとき、以下のようなトラブルがよく起こります。

- 除去剤やアルコールで接着剤を溶かそうとすると、本体パーツまで傷めてしまう

- 力を入れて剥がそうとしてパーツ割れや指先ケガにつながる

- 粘着がちぎれて残り、細かい清掃作業が増えてしまう

このように、接着剤選びを間違えると修理後のアフターケアや分解作業に手間とリスクが生まれます。

安全にスマホを再利用したい時こそ、専用の両面テープなど適した接着方法を選ぶことが大切です。

プロ修理と自己修理の違い

スマホの裏蓋は精密機器であり、修理方法によって仕上がりや安全性に大きな差が出ます。

プロの修理と自己修理では、使用する接着剤や工具、作業の正確さが異なります。

正しい知識がないまま自己流で裏蓋を接着すると、トラブルが起きやすいのも事実です。

修理店選びの基準

信頼できる修理店を選ぶ際は、作業実績や口コミ、使用部材の品質に注目することが大切です。

特に、純正品に近い接着剤を使用しているか、作業保証があるかを確認しましょう。

- 純正部品や純正同等品を使っているか

- 修理後の保証期間が設定されているか

- 口コミ・レビューの評価が高いか

- 料金が明確か

また、事前に料金や作業内容について説明してくれる修理店を選ぶと安心です。

自己修理での失敗例

自己修理を行う際によくある失敗例を以下の表にまとめました。

| 失敗例 | 原因 | 主なリスク |

|---|---|---|

| 裏蓋が浮いてくる | 接着剤の種類や量が不適切 | 耐水性低下、ホコリ混入 |

| 気泡や隙間ができる | 接着時の圧着不足 | 見た目が悪化する |

| スマホ本体が故障 | 分解時に配線を傷つけた | 電源が入らなくなるなど重大な故障 |

自己修理は手軽に見えて、かえってコストやリスクが高くつく場合もあります。

メーカー保証の観点

自己修理や非正規店での修理を行うと、メーカーの保証が受けられなくなるケースが多いです。

メーカー保証を継続したい場合は、必ず正規サービスプロバイダを利用しましょう。

一方で、正規修理は費用が高くなる傾向もありますが、純正の接着剤や部品を使用し、保証も受けられるメリットがあります。

ご自身のスマホの保証内容や今後の利用予定を考慮して、修理方法を選ぶのがおすすめです。

スマホ裏蓋修理に関するよくある疑問

スマホの裏蓋を修理するとき、接着剤の選び方や使い方について疑問を持つ方は多いです。

また、補修後の強度や耐水性なども気になるポイントです。

ここでは、修理時によく寄せられる質問や、それぞれのポイントについて解説します。

強度を保つためのコツ

スマホ裏蓋をしっかり固定したい場合、まず古い接着剤や汚れをしっかり取り除くことが重要です。

すき間なく新しい接着剤を塗ることで、浮きやズレを防ぐことができます。

また、均等な圧力をかけて接着部分をしばらく固定しておくと、強度がアップします。

一般的に、完全に接着が安定するまで数時間から一晩おいておくと安心です。

- 裏蓋と本体の接地面をしっかりクリーニングする

- 接着剤は薄く均等に塗る

- ガイドになるクリップやゴムバンドで数時間圧着する

- 必要に応じて追加で接着剤を使う

このような工夫でよりしっかりと裏蓋を固定することができます。

粘着テープとの違い

裏蓋の固定には、接着剤だけでなく粘着テープも使われることがあります。

それぞれに特徴がありますので、用途に合わせて選ぶことが大切です。

| 項目 | 接着剤 | 粘着テープ |

|---|---|---|

| 接着強度 | 高いことが多い | やや劣る場合もある |

| 作業のしやすさ | ややテクニックが必要 | 貼るだけで簡単 |

| 再分解のしやすさ | 取りにくいことがある | はがしやすい |

| 耐久性 | 長持ちしやすい | 劣化しやすい |

簡単さを重視するなら粘着テープを、強度や耐久性を重視するなら接着剤を選ぶと良いでしょう。

耐水性の維持方法

修理の際に特に気をつけたいのが、耐水性のキープです。

スマホは元々防水仕様であっても、裏蓋を開けたり交換したあとに耐水性が失われることがあります。

耐水性を高めるためには、防水対応の専用接着剤やテープを用いることが重要です。

また、接着する際には隙間ができないように全体をしっかり密封しましょう。

もし不安がある場合や繰り返し水に触れる場面で使う場合は、専門業者に相談するのも安心です。

修理後は防水テストを行うことで、しっかり耐水性が保たれているか確認できます。

スマホ裏蓋の接着剤選びと貼り付けで失敗しないために

ここまで、スマホの裏蓋を修理や交換する際のポイントについて紹介してきました。

最後に、接着剤選びと貼り付け作業で失敗しないためのポイントをまとめます。

まず、接着剤は自分のスマホに合った専用品を選ぶことが大切です。

強力タイプや耐水タイプ、速乾タイプなど製品ごとに特徴がありますので、事前に調べてから選びましょう。

貼り付け作業では、スマホ本体と裏蓋の接着面をきれいに清掃し、油分やホコリを取り除くことが接着力を保つコツです。

接着剤をつけすぎると、内部に染み込んでしまうことがあるので、適量をムラなく塗るように心がけてください。

貼り付け後は、圧力を均等にかけてしっかりと固定し、乾燥時間をしっかり守りましょう。

焦らず丁寧に作業することで、仕上がりをきれいに保つことができます。

自信がない場合や不安がある方は、無理せず専門業者への相談や修理依頼も検討してください。

この記事が、みなさんのスマホ裏蓋修理のお役に立てば幸いです。