粘土で作品を作っていると、パーツ同士がうまく接着できずに崩れてしまった経験はありませんか?

「どの接着剤を使えば良いのか分からない」「紙粘土や樹脂粘土など種類によって選び方が違うの?」そんな疑問や失敗に悩む方は多いはずです。

このページでは、粘土の種類ごとに最適な接着剤の選び方や、異素材との上手な接着テクニックまで、現場で役立つ実践的な情報を分かりやすくご紹介します。

失敗しにくいポイントやおすすめ商品、強度アップのコツも解説するので、初心者から上級者まで必見です。

理想の粘土作品を仕上げるための接着剤活用術、ぜひ本文でチェックしてください。

粘土の接着剤選びで失敗しないための完全ガイド

粘土で作品を作る際、パーツ同士をしっかりと接着することは仕上がりの美しさや耐久性に大きく影響します。

粘土の種類によって適した接着剤が異なるため、選び方を間違えると割れやはがれの原因になります。

ここでは粘土の種類ごとに最適な接着剤の特徴や違い、道具選びのコツを分かりやすくまとめました。

粘土ごとに最適な接着剤の種類

粘土には紙粘土、樹脂粘土、石粉粘土など様々なタイプがあり、それぞれ性質や質感が異なります。

そのため、接着剤も使用する粘土に合わせて選ぶ必要があります。

- 紙粘土には木工用ボンドや水性接着剤が相性良好です。

- 樹脂粘土では多用途接着剤やエポキシ系ボンドがおすすめです。

- 石粉粘土には瞬間接着剤やエポキシ接着剤が強力な効果を発揮します。

粘土と一口にいっても質感や吸水性の違いから、専用の接着剤を使うことで美しく丈夫に仕上がります。

紙粘土・樹脂粘土・石粉粘土の接着剤比較

主要な粘土と接着剤の組み合わせについて、使いやすさと仕上がりの強度を比較しました。

| 粘土の種類 | 相性の良い接着剤 | 特徴・メリット |

|---|---|---|

| 紙粘土 | 木工用ボンド | 乾燥後に透明になり、水性で扱いやすい |

| 樹脂粘土 | 多用途接着剤・エポキシボンド | 強力で硬化後の耐水性も高い |

| 石粉粘土 | 瞬間接着剤・エポキシ系 | すぐに強力接着、細かなパーツにも最適 |

それぞれの粘土や用途に合った接着剤を選びましょう。

粘土同士の接着と他素材との接着の違い

粘土同士を接着する場合は、吸着面が広く取れるためボンド系接着剤が使いやすいです。

一方で、金属やプラスチックなど他の素材と粘土を接着する場合は、エポキシ系や瞬間接着剤のような高強度タイプが適しています。

特に、異素材間では粘土側の表面処理や適切な下地作りが接着力アップに欠かせません。

おすすめの市販粘土用接着剤

粘土作品づくりに適した市販の接着剤をいくつかご紹介します。

- 木工用ボンド(紙粘土用):乾燥後透明で使いやすい

- 多用途クラフトボンド(樹脂粘土用):柔らかさを保ちつつしっかり接着

- 瞬間接着剤(石粉粘土・小さなパーツ用):すぐに固定できる

- エポキシ接着剤(金属パーツ接着や強度重視の部分に):高い接着強度

用途や素材に合わせて、最適なものを選ぶことが大切です。

接着剤使用時の注意点と失敗例

接着剤を使う際、以下のポイントに注意しましょう。

- 接着面の汚れや油分は拭き取ってから使用する

- 接着剤を塗りすぎると乾燥に時間がかかり、はみ出しやすくなります

- 十分に乾燥・硬化させるまで無理に触らない

失敗例としては、接着剤の選び間違いによる剥がれ、塗布量が多すぎて粘土が溶けてしまう、透明度の高い接着剤でないために目立ってしまうなどが挙げられます。

強度アップに役立つ下処理の工夫

強力な接着力を得るためには下処理も大切です。

まず、接着面のバリやホコリを丁寧に取り除きましょう。

目の細かいヤスリを使って軽く表面を荒らすことで、接着剤がしっかり食いつきます。

また、大きなパーツでは内側に補強材を入れることで強度が大きく向上します。

適切な下処理によって、粘土作品がより丈夫に美しく仕上がります。

未乾燥(生)粘土の接着テクニック

未乾燥の粘土同士をしっかりと接着するには、水分量の調整や道具の使い方がポイントになります。

また、接合部をきれいに仕上げたり補強したりすることで、完成後の作品の強度や美しさも大きく変わります。

水や指で滑らかにする手順

まず、粘土同士を接着させる部位の表面が乾きすぎている場合は、少量の水で湿らせておきます。

水を指先につけ、粘土の接合部をやさしくなじませると、つなぎ目がなめらかになります。

このとき、水をつけすぎないように注意しましょう。

粘土がゆるくなりすぎると、かえって形がくずれやすくなります。

よくある手順としては、以下の流れがおすすめです。

- 接着したい面の両方を指やヘラなどで少し荒らす。

- 指を水でぬらし、両面をさっと湿らす。

- 押しつけるように2つのパーツをくっつける。

- はみ出た部分やつなぎ目を指または水をつけた細筆でなめらかに整える。

粘土道具を使った接合のコツ

粘土ヘラやスパチュラ、スコアリングツールなど、専用の道具を使うことで接合部分がよりしっかりと固まります。

接着の工程で使う主な道具と、その役割を表にまとめました。

| 道具の名前 | 用途 |

|---|---|

| 粘土ヘラ | 接着部分の余分な粘土をよけたり、表面をならす際に使用 |

| スパチュラ | 細かい部分の圧着やなじませに便利 |

| スコアリングツール | 接着面に細かな溝を入れて密着度を高める |

接着したい粘土の両面に軽く溝をつけて水を塗布し、その後しっかりと圧着することで強い接合ができます。

仕上げにはヘラで表面をならしたり、余計な部分をカットして形を整えると良いでしょう。

接合部分の補強方法

大きなパーツや重い部分の接合には、補強が大切です。

特に人形の首、腕、しっぽなど負担がかかる場所は、粘土だけで固定するのに不安が残りがちです。

おすすめの補強方法をいくつか紹介します。

- 竹串やつまようじ、ワイヤーをパーツの中に仕込むことで強度アップ

- 紙や木製の芯材を利用すると、粘土が乾く過程でのひび割れ防止にもなります

- 重ねづけする際は、1層ごとにしっかりと乾燥させながら作業しましょう

パーツ同士をつなぐ時は、芯材の位置を事前に確認し、粘土で完全に包み込むように密着させると失敗が少なくなります。

補強材を使うことで、壊れにくい粘土作品を作ることができます。

乾燥後の粘土に適した接着剤の使い方

乾燥後の粘土に適した接着剤を選ぶことで、作品の仕上がりや耐久性が大きく変わります。

接着する対象の粘土の種類や部位によって、使うべき接着剤や接着方法も異なります。

粘土同士はもちろん、金具や他の素材を取り付ける場合にも適した接着剤を選びましょう。

適切な手順を守ることで、乾燥粘土の作品がより美しく、長持ちする仕上がりになります。

乾燥粘土同士の接着ポイント

乾燥した粘土同士をしっかりと接着するには、いくつかのポイントがあります。

まず、粘土の接合面のホコリや油分を取り除き、きれいな状態にしてから接着剤を塗布することが基本です。

次に、適度な量の接着剤を均等に塗ることも重要です。

アンバランスな塗り方をすると、強度にムラができるため注意しましょう。

- 接着剤を塗る前に表面を軽くヤスリがけすることで密着度が上がります。

- 貼り合わせの後は、しっかりと押さえて圧着しましょう。

- 余分な接着剤はすぐ拭き取ることで仕上がりがきれいになります。

- 完全に硬化するまで動かさずに固定することが成功のポイントです。

紙粘土・石粉粘土の強固な接着方法

紙粘土や石粉粘土は、比較的水分を吸いやすい素材のため、速乾性タイプの接着剤や木工用ボンドがよく使われます。

しかし、強度をより高めたい場合には2液性エポキシ接着剤などもおすすめです。

それぞれの特徴を表にまとめました。

| 接着剤の種類 | 特徴 | おすすめの用途 |

|---|---|---|

| 木工用ボンド | 扱いやすく、乾いた後は透明に | 軽いパーツや小物の接着 |

| 瞬間接着剤 | すぐに固まるが割れやすい | 小さなパーツや細部の補修 |

| エポキシ接着剤 | 耐久性抜群、硬化後も非常に硬い | 重いパーツや強度が必要な部分 |

乾燥後の接着では、塗布部分が乾燥しているか確認し、接着面をきれいに整えることが大切です。

合わせ目に隙間ができないように圧着し、説明書通りにしっかりと乾燥・硬化させましょう。

樹脂粘土のための専用接着剤

樹脂粘土は水分が少なく、ややツルツルした質感を持っています。

そのため、一般的な木工用ボンドでは粘着力が弱くなることがあります。

樹脂粘土専用の接着剤や、プラスチックに使える瞬間接着剤などを選ぶと良いでしょう。

特にアクセサリーパーツを取り付ける場合は、次のポイントを押さえてください。

- 接着面をアルコールなどでしっかり脱脂する。

- 必要ならば目の細かいヤスリで軽く傷をつける。

- 専用接着剤を薄く均一に塗る。

- パーツがズレないように固定し、完全硬化まで待つ。

フィギュアやアクセサリーなど繊細な作品には、透明で目立ちにくい専用接着剤を使うと仕上がりがきれいです。

使用後はフタをしっかり閉めて保管し、劣化や固着を防ぎましょう。

粘土とプラスチック・木材・金属など異素材との接着方法

粘土作品を作る際、異なる素材を組み合わせたい場面は多くあります。

それぞれの素材ごとに適した接着剤選びや貼り付け方のコツが必要です。

うまく接着することで、丈夫で美しい仕上がりになります。

プラスチックと粘土の接着剤選び

プラスチックと粘土を接着する場合、相性の良い接着剤を選ぶことがとても大切です。

粘土とプラスチックの組み合わせには次のような接着剤がおすすめです。

- エポキシ系接着剤:強い接着力で、重いパーツもしっかり固定できます。

- 瞬間接着剤:少量で素早く接着でき、細かいパーツに向いています。

- 多目的ボンド:工作用の定番で、広い面に塗れて簡単に使えます。

それぞれの接着剤の特徴を表にまとめたので、選ぶ際の参考にしてください。

| 接着剤の種類 | 特徴 | おすすめの用途 |

|---|---|---|

| エポキシ系 | 強力、耐久性が高い | 大きなパーツや重さのある作品 |

| 瞬間接着剤 | 素早く固定、小さなパーツに便利 | アクセサリーや細かい部分 |

| 多目的ボンド | 使いやすく広い面に向く | 工作や子どものクラフト |

接着面をきれいにし、油分やゴミを取ってから使うのがポイントです。

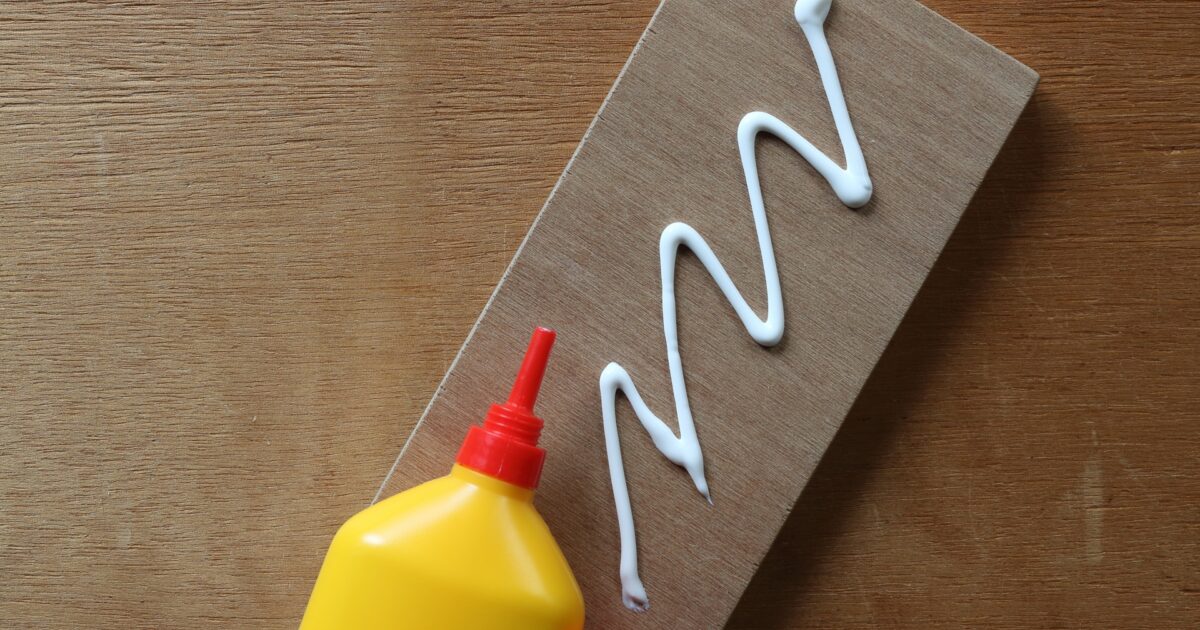

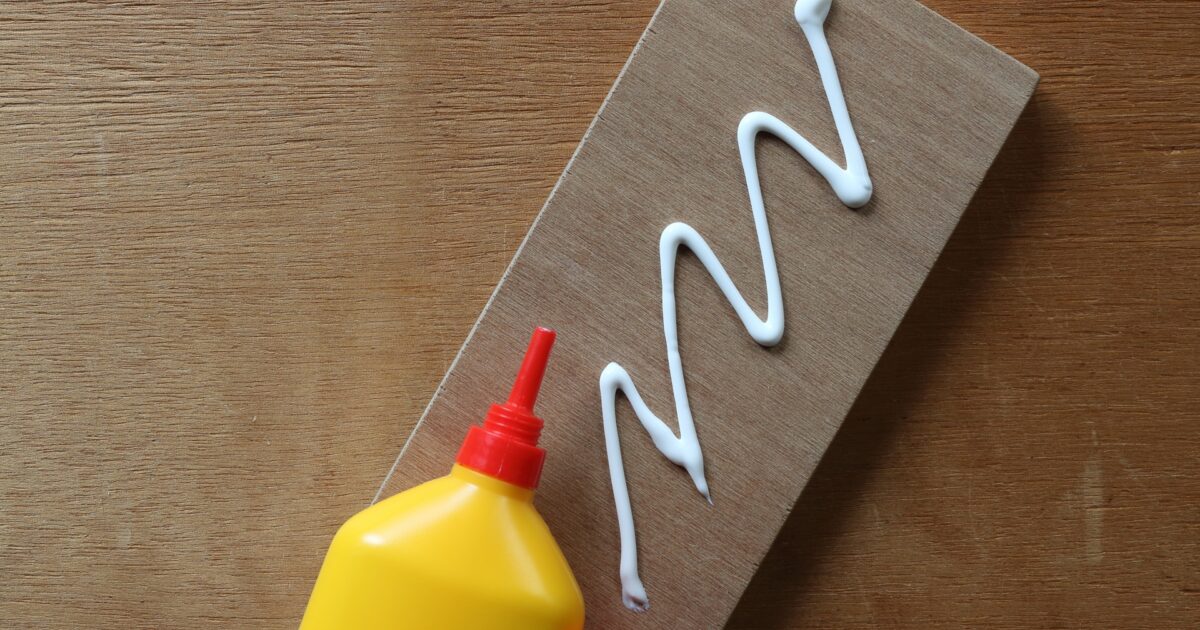

木材と粘土をつなぐコツ

木材と粘土の接着には、木工用ボンドや速乾性接着剤が使われることが多いです。

木目の凹凸を生かし、粘土をしっかり密着させるのが長持ちさせるコツです。

うまく接着するための手順を紹介します。

- 木材表面を軽くヤスリがけして、ざらざらにします。

- 木工用ボンドや速乾ボンドを薄く均一に塗ります。

- 粘土パーツを押し付けて、しっかり密着させます。

- 乾燥するまで動かさずしっかり固定します。

乾燥後に必要があれば、接着面の段差部分を粘土で埋めると美しい仕上がりになります。

金属パーツへの粘土接着手順

金属と粘土をしっかり接着するには、少し工夫が必要です。

滑りやすい表面のため、下処理を丁寧に行うと、粘土がはがれにくくなります。

金属への接着におすすめの方法を表にまとめました。

| 接着剤 | 下処理のコツ | 仕上がりの特徴 |

|---|---|---|

| エポキシ系 | 金属面をヤスリで傷つける | 超強力で耐久性抜群 |

| 瞬間接着剤 | 脱脂してから塗布 | 接着が速いが力が加わる部分は注意 |

特にアクセサリーパーツや金具を粘土細工に付けたいときは、金属側に細かい傷をつけたり、無水エタノールで油分を除去してから接着することで、ずれや剥がれが減ります。

粘土をしっかり押し付けて、完全に乾燥させるのも忘れずに行いましょう。

ハンドメイド・工作向け粘土接着剤の活用例

粘土用接着剤はハンドメイド作品や工作で大活躍するアイテムです。

目的や素材に合わせて使い方を工夫することで、より美しい仕上がりが可能になります。

ここでは、粘土接着剤の活用シーンごとにポイントを紹介します。

アクセサリー制作での接着工程

アクセサリー作りでは、パーツ同士をしっかりと固定する必要があります。

粘土用接着剤は乾燥後に透明になるタイプや、柔軟性のあるタイプが人気です。

ピアスやネックレスの台座へモチーフを付ける際も、粘土接着剤ならガタつきが出にくくなります。

- パーツの裏側に薄く均等に接着剤を塗る

- 貼り付けた後は動かさず十分に乾かす

- はみ出した接着剤は綿棒などできれいに拭き取る

繊細なデザインのときには、先端が細いノズルタイプの接着剤も重宝します。

ミニチュア・模型での使用法

ミニチュアや模型作りでは、パーツの細かさや使用される素材が多様です。

粘土以外の樹脂パーツやプラスチックと組み合わせるケースもあるため、用途に応じて接着剤を選ぶことが大切です。

| 素材 | おすすめの接着剤タイプ | 注意点 |

|---|---|---|

| 紙粘土 | 水性・速乾タイプ | たっぷり塗らず薄く広げる |

| 樹脂粘土 | 透明エポキシ系 | 量が多いと変色の原因に |

細かなパーツの固定や仕上げ工程にも、粘土用接着剤は欠かせません。

モチーフの重さや大きさによって接着剤の強度も選びましょう。

自由研究や学校教材での安全な選び方

子どもが使用する場合は、成分の安全性やにおいの少なさが大切なポイントです。

成分表示を確認し、有害な溶剤を含まない水性タイプを選びましょう。

最近は環境や子どもに配慮した粘土接着剤も増えています。

選ぶ際のチェックポイントとして、以下の点を押さえておくと安心です。

- ホルムアルデヒドなどの有害物質が含まれていないか

- アレルギーを引き起こしにくい成分か

- 子どもの手についても洗いやすいか

保護者の方が事前にパッチテストなどで安全性を確認しておくと、より安心して工作に取り組めます。

粘土接着剤の選び方・使い方を身につけたらできること

粘土接着剤の選び方や使い方をしっかりと理解して身につけることで、工作やDIYの幅がぐっと広がります。

例えば、市販の粘土だけでなく、異なる素材同士もしっかり固定できるようになるので、オリジナリティあふれる作品作りがしやすくなります。

また、接着力や仕上がりをイメージ通りにコントロールできるようになるため、完成度の高い作品や壊れにくい実用品を作れる点は大きな魅力です。

さらに、誤って壊れてしまった陶器の小物やフィギュアなども、適切な接着剤を選んで使えばきれいに修復できるでしょう。

このように、粘土接着剤の選び方・使い方の知識は、ものづくりに自信が生まれ、新しい創作への挑戦も後押ししてくれます。