お気に入りの食器が割れてしまったとき、「安心して使い続けたいけれど、接着剤の安全性が心配」という方も多いのではないでしょうか。

食器に使用する接着剤が無害であるかどうかは、家族の健康や食事の安心に直結する大切な問題です。

この記事では、食器の補修や修理に使える無害な接着剤の選び方や注意点、おすすめ商品などを分かりやすくご紹介します。

安全で快適な食卓を守るための知識が得られますので、ぜひ最後までご覧ください。

食器の接着剤で無害なものを選ぶためのポイント

食器が欠けたり割れたりした際に使う接着剤は、直接口に触れる可能性があるため、安全性が特に重要です。

市販の接着剤にはさまざまな種類がありますが、食器専用で「無害」とされる商品を選べば、日々の食卓でも安心して利用できます。

健康を守るためには、接着剤の成分や規格、メーカーの表示などをしっかり確認することが大切です。

食器用接着剤の無害基準

食器用接着剤の「無害」とは、人体に有害な化学物質や重金属が含まれていないことを意味します。

また、実際の使用時に有害成分が溶け出さず、手や口に触れても安全であることも求められます。

耐水性や耐熱性など、食器としての実用性を兼ね備えているかどうかも重要な基準の一つです。

食品衛生法に適合した接着剤

日本では、食器に使用する接着剤が食品衛生法に適合しているかが大きな安全のポイントです。

食品衛生法に基づき、食品や口に触れるものに使う製品は、有害成分が検出されないよう厳しく管理されています。

商品のラベルや説明書に「食品衛生法適合」「食品容器・器具用」などと明記されている製品を選ぶと安心です。

| 基準 | 内容 |

|---|---|

| 有害成分の不使用 | ホルムアルデヒドやフタル酸エステル等の有害物質不使用 |

| 溶出試験合格 | 熱水や酸・アルカリ条件下で成分が溶出しない |

| 食品衛生法適合表示 | パッケージや説明書に基準適合の記載がある |

おすすめの無害な食器用接着剤メーカー

食器用接着剤を取り扱うメーカーの中には、安全性の高い製品を販売している企業もあります。

たとえば「コニシ」「セメダイン」「アロンアルフア」などは、食品対応の無害タイプの接着剤を展開しています。

- コニシ:食品衛生法対応の「ボンド 食品用」などを提供

- セメダイン:陶磁器修理用に無害タイプの接着剤をラインナップ

- アロンアルフア:耐水・耐熱性に優れた食品用接着剤を発売

購入時はメーカーサイトで詳細な安全基準を確認しましょう。

日常で使える代表的な無害タイプ

日常的に手に入りやすい無害な接着剤にはいくつかの種類があります。

エポキシ樹脂系接着剤は強度が高く、食器にも使える無害タイプが多いです。

また、変成シリコーン系やUV硬化型も、無害で使いやすく人気があります。

商品パッケージに「食器対応」「食品容器可」「有害成分不使用」などの記載があるものを選ぶのがポイントです。

選ぶ際の注意事項

無害かどうかを重視するなら、用途外使用は避け、食器用や食品容器用と明示された商品だけを使いましょう。

接着部分が直接食材や飲み物と長時間触れる場合には特に注意が必要です。

接着後は、しっかり乾燥・硬化させることで、成分が溶け出すリスクを減らせます。

高温や電子レンジでは使えない場合もあるので、製品ごとの使用条件をよく読んでください。

ラベルや成分表の確認方法

無害かどうかを見極めるためには、購入する前に必ずラベルや成分表を読むことが大切です。

食品衛生法に適合した表示や、厚生労働省の食器安全基準への適合マークも確認しましょう。

成分表に「ホルムアルデヒド」「フタル酸」などが記載されていないか、細かくチェックしてください。

疑問がある場合は、メーカーに直接問い合わせるのも安心の一つです。

無害を強調した食品接触対応商品

最近は「無害」「食品が触れても安心」「食品接触対応」などと明確に記載された商品が目立ちます。

こうした製品は厳しい品質検査や溶出試験をクリアしており、より安心して利用できます。

特に、子ども向けやアレルギー対応など、さらなる安全性が必要な場合は、こういった表示がある商品を積極的に選びましょう。

食器修理はもちろん、カトラリーや調理器具にも使えるタイプもあるため、用途に合わせた選択がポイントです。

食器補修に使われる無害な接着剤の種類

食器を補修する際には、口に触れても安全な無害の接着剤を選ぶことがとても大切です。

用途や材質によって適切な接着剤が異なるため、特徴を理解することがポイントです。

ここでは代表的な無害の接着剤について詳しく紹介します。

エポキシ系接着剤

エポキシ系接着剤は、2つの成分を混ぜて使うタイプの強力な接着剤です。

ガラスや陶器など、割れた食器の補修に多く使われています。

食品衛生法に適合しているエポキシ系接着剤を選べば、食器に使っても無害です。

耐熱性や耐水性にも優れているので、洗っても安心して使えます。

| 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 高い接着力 | 破損部分をしっかり補強 | 混合の手間がかかる |

| 耐水・耐熱性 | 食洗機使用もOK | 使用前に成分確認が必要 |

シリコン系接着剤

シリコン系接着剤は、柔軟性のある仕上がりが特徴です。

水や温度変化にも強く、主にゴムやプラスチック製の食器の補修に向いています。

無害であることを確認した専用の製品を選べば、子どもの食器などにも安心して使えます。

- 透明で仕上がりがきれい

- においが少ないタイプもある

- 固まるまでやや時間がかかる

シリコン系は柔らかい仕上がりになるため、割れ目やヒビの目立たない補修に適しています。

自然素材系(金継ぎ)

伝統的な金継ぎは、漆や天然の樹脂を使った自然素材系の補修法です。

漆は天然の素材から作られており、しっかり乾燥・硬化させれば人体に無害です。

金粉や銀粉を使った仕上げは、日本ならではの美しさを楽しめます。

多少時間がかかりますが、愛着のある食器を長く使いたい方にぴったりの方法です。

国内外認証取得品

無害な接着剤を選ぶ際は、国内外の基準や認証マークを確認することも大切です。

特に食品衛生法適合やFDA認証などのマークがある製品は、食器に直接使う目的で作られています。

成分表示や説明書をよく読み、認証の有無をチェックすることで、安全性がより高まります。

メーカーの公式サイトやパッケージにある認証マークの有無も、選ぶときの重要な指標です。

無害な接着剤を使った食器の修理手順

食器を安心して修理するためには、食品に触れても安全な無害の接着剤を使うことが大切です。

この手順を守ることで、口に入る食器にも安心して再利用できるようになります。

接着面の下準備

まず、修理する食器の割れた部分や欠けた箇所をきれいに洗い、しっかり乾かしてください。

油分や汚れが残っていると、接着剤がしっかりと付着しません。

アルコールなどを使って接着面を軽く拭くと、より強固に接着できます。

割れ口がザラザラしている場合は、細かなゴミも取り除きましょう。

- 食器用洗剤で洗浄

- 水気をよく拭き取る

- アルコールなどで脱脂

- 細かなゴミやカケラもチェック

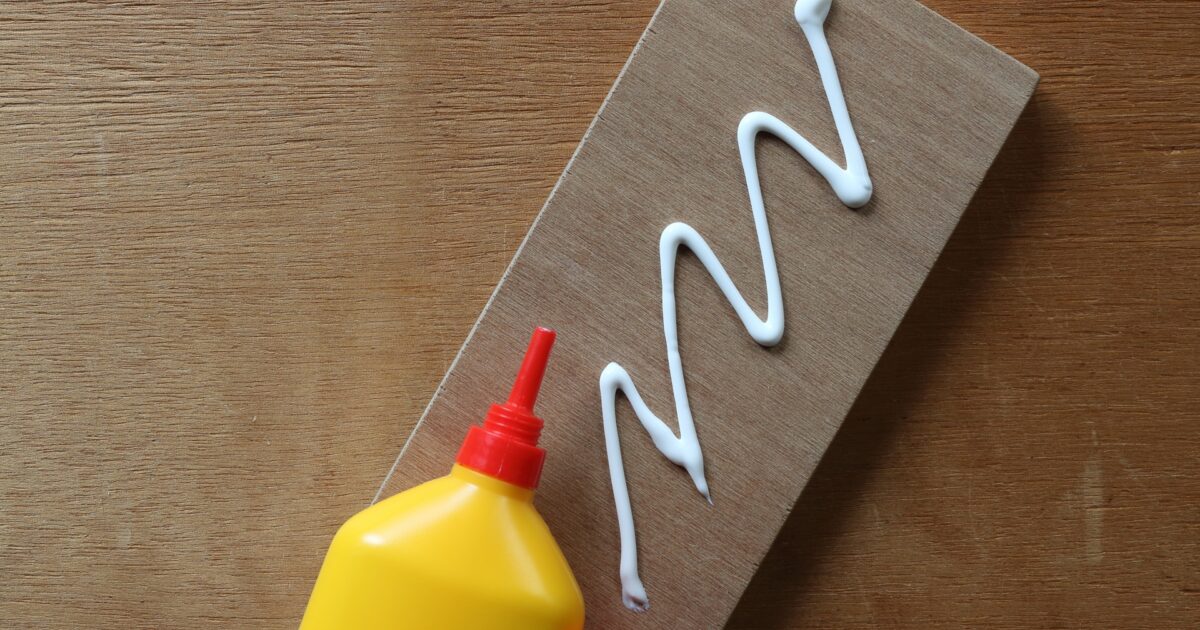

適量の使い方

無害な接着剤は、多すぎても少なすぎても適切に接着できません。

割れた断面に薄く均一に塗ることを意識しましょう。

付属のヘラや細い棒、つまようじなどを使うと、細かい部分にも塗りやすく便利です。

片面ではなく、両側に薄く塗ってから貼り合わせることで、より強くくっつきます。

| 必要量 | ポイント |

|---|---|

| 薄く塗る | 塗りすぎははみ出しや強度低下の原因 |

| 両面に塗布 | 割れ口同士がしっかり接着 |

硬化と乾燥の管理

食器を貼り合わせたら、無理に動かさず、しっかり固定しておきましょう。

商品に記載されている硬化時間を確認し、その時間は動かさないよう注意が必要です。

固定する際は輪ゴムやはさみを使って、ずれないように工夫すると仕上がりがきれいです。

急いで乾燥させようとドライヤーなどを使うと、思わぬトラブルの原因になることもあります。

温度や湿度が安定している場所で自然乾燥が理想です。

仕上げ後の洗浄

接着が完了したら、表面に残った接着剤をやさしく拭き取ります。

食器専用のスポンジややわらかい布で水洗いすると、余分な接着剤もきれいになります。

ただし、接着部分をゴシゴシこすりすぎないよう注意してください。

仕上げ洗いの際は、ぬるま湯を使うと表面のベタつきも落とせます。

修理後は念のため、最初のうちは電子レンジや食洗機の使用を控えると、より長持ちします。

無害な接着剤で補修した食器の安全な使い方

無害な接着剤を使って補修した食器を安全に使用するためには、いくつかの注意点があります。

接着剤自体が無害であっても、補修部分の扱いによってはトラブルの原因となることもあります。

安心して長く使うために、正しいお手入れ方法や注意点を押さえておきましょう。

使用後の洗い方

食器を補修した後は、通常の食器洗いと同じ方法で洗えますが、強くこすりすぎないことが大切です。

特に接着部分は、柔らかいスポンジなどで優しく洗うようにしましょう。

たわしや研磨剤入りの洗剤は、接着部分を傷つける恐れがあります。

また、食器洗いの際は40度以下のぬるま湯を使うと、補修部分への負担が少なくて済みます。

- やわらかいスポンジを使う

- 強くこすりすぎない

- ぬるま湯で洗う

- 漂白剤の使用は避ける(接着剤の劣化防止のため)

乾燥する際は水気をしっかり拭き取り、自然乾燥させることも忘れずに行いましょう。

耐熱・耐水性能の確認

無害な食器用接着剤とはいえ、耐熱性や耐水性に差があります。

購入時や補修時に、パッケージやメーカーの説明を必ず確認しましょう。

| 性能項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 耐熱性 | 補修後、熱湯を入れても接着部分が剥がれないかテスト |

| 耐水性 | 水に浸しても変色や膨張、剥がれがないか確認 |

| 食品安全性 | 食品衛生法適合や「無害」と明記されているかチェック |

補修直後は一度水やお湯だけを使って様子を見ることで、不具合や剥がれがないかをチェックできます。

安全性に不安がある場合は、使用前にメーカーへ問い合わせてみるのも安心です。

電子レンジや食洗機使用時の留意点

電子レンジや食洗機の使用については、接着剤が高温に耐えられるかどうかが重要です。

一部の無害な接着剤は耐熱性能が高く、電子レンジや食洗機にも対応していますが、全てがそうではありません。

安全に使うためのポイントをまとめます。

- 接着剤の耐熱温度を必ず確認する

- 初めて使う場合は短時間だけ加熱や洗浄をして様子を見る

- 接着部分にひび割れや異常がないか、使用前後でチェックする

- 高温・高圧設定の長時間利用は避ける

食洗機や電子レンジの説明書、接着剤商品のパッケージをよく読んで、適切な使い方を心がけましょう。

少しでも異常を感じたら、無理に使用を続けず補修部分の状態を再確認してください。

無害な接着剤と金継ぎ修理の違い

食器の修理方法には、一般的な接着剤による修理と、伝統的な金継ぎ修理があります。

どちらの方法を選ぶかによって、使う素材や仕上がり、そして安全性に違いが生まれます。

どちらが自分や家族の健康に配慮した選択なのか、特徴や違いを知ることはとても大切です。

一般接着剤修理の特徴

一般的な接着剤は、手軽に購入できるうえ、短時間で修理できることが特徴です。

市販されている食器用接着剤の多くは、速乾性に優れ、見た目もそれほど目立たず仕上げることができます。

ただし、全ての接着剤が「無害」とはいえません。

食器用と記載されていても、加熱や水分によって成分が溶け出すリスクがあります。

- 手軽さやコストパフォーマンスを重視する場合に選ばれやすいです

- 一部の製品は食洗機対応や高温にも耐える仕様となっています

- 使用前には必ず用途と成分表示を確認しましょう

金継ぎの素材と工程

金継ぎは日本の伝統的な補修技法であり、割れた陶磁器を天然素材である漆や小麦粉などを使って修復します。

接着の工程は次のようになります。

- 割れた箇所に生漆や麦漆(漆と小麦粉の練り物)を塗ります

- パーツを貼り合わせ、しっかり固定します

- 継目に金や銀の粉をまぶして美しく仕上げます

伝統的な金継ぎは化学接着剤を使わず、すべて自然素材のみを使用するのが大きな特徴です。

漆が完全に乾き固まるまでには数日から数週間かかるものの、安全性と美しい仕上がりが魅力です。

| 工程 | 使用素材 | 特徴 |

|---|---|---|

| 接着 | 生漆、麦漆 | 天然成分で安心 |

| 装飾 | 金粉、銀粉 | 見た目も美しい |

安全性と耐久性の比較

一般接着剤の場合は、パッケージに「食器用」「無害」と記載されている製品を選んで利用することが大切です。

一方、金継ぎは自然素材だけを使うため、化学成分の心配がほとんどありません。

安全性の面では、完全無害を目指すなら金継ぎ修理が推奨されます。

耐久性については、食器用接着剤も進化していて、従来よりも強度が高くなっていますが、金継ぎの漆も非常に高い耐水性と耐久性があります。

どちらの方法でも、用途や日常での取り扱い方によって寿命が変わるため、修理後のケアも重要です。

無害な食器用接着剤選びで失敗しないために

無害な食器用接着剤は、家族の健康を守るうえでも大切なポイントです。

これまでに紹介してきた製品や選ぶ時の注意点を参考に、安全性を最優先にした選択を心がけましょう。

特に、食品に触れる部分や口をつける箇所では、有害な成分が含まれていないことをしっかり確認してから使うことが重要です。

もし不安な場合は、メーカーの公式情報を調べたり、疑問点があれば直接問い合わせるのも有効な方法です。

接着剤は、用途や素材によって最適なものが異なりますので、用途にぴったり合った製品を選ぶことが長持ちにもつながります。

安全性も実用性も妥協しないことで、気持ちよく愛用の食器を長く使い続けることができるでしょう。

ぜひ今回の情報を活用して、安心できる食器修理やDIYを楽しんでください。